「毎月の電気代、どうにかならないかな……」と感じたことはありませんか?電気代の高騰が続く中、家計をやりくりする主婦にとって、光熱費の節約は大きな関心ごとですよね。そんな中、注目を集めているのが「スマートメーター」です。これは、電力の使用状況をリアルタイムで「見える化」してくれる新しいタイプの電気メーター。実はすでに多くの家庭に設置されており、使いこなせば電気のムダを減らし、節約に直結する強い味方になるのです。本記事では、スマートメーターの基本から、節電につながる活用法、さらには安全性や便利な連携ツールまで、主婦目線でわかりやすく解説します。知らないと損するスマートメーターの節約術、今日から取り入れてみませんか?

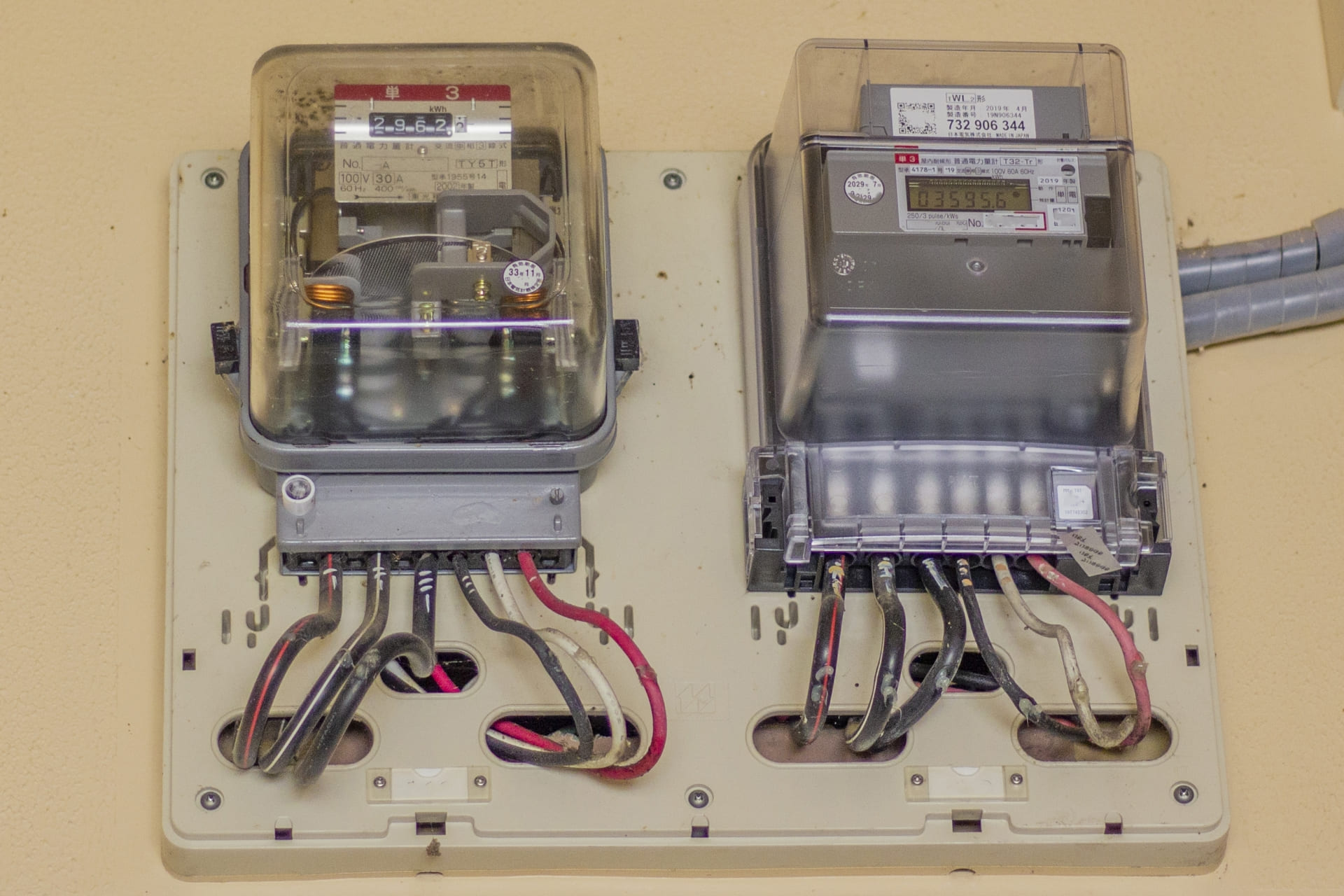

スマートメーターとは?従来の電気メーターとの違い

スマートメーターは、家庭や事業所で使用している電力を30分単位などの細かい時間ごとに計測し、そのデータを通信回線を通じて電力会社に自動送信する機能を持っています。これまでのアナログメーターでは、検針員が定期的に訪問して手動でメーターを読み取っていましたが、スマートメーターでは検針が不要になり、正確な使用量がリアルタイムで記録されます。

仕組みとしては、スマートメーター本体に計測装置と通信モジュール(携帯電話回線や専用無線回線など)が内蔵されており、使用電力量のデータを自動的に送信。さらに、電力会社側ではこのデータを活用し、時間帯別料金プランの提供や、停電情報の即時把握なども可能になります。

利用者にとっての最大のメリットは、「今どれだけ電気を使っているか」が見える化されること。これにより、自分たちの生活リズムに合わせた節電行動が取りやすくなり、光熱費の削減に役立つのです。また、異常な電力使用がある場合にはすぐに気付くことができるため、安全面でも安心です。

スマートメーターの仕組みと役割

スマートメーターは、家庭の電力使用量をリアルタイムで計測し、自動でデータを送信することができる次世代型の電力量計です。内部にはセンサーと通信機能が備わっており、30分ごとの電気使用量を記録し、無線や携帯電話回線などを使って電力会社に送信します。

この仕組みにより、これまで必要だった検針作業が不要になります。検針員がわざわざ訪問しなくても、自動的に正確なデータが電力会社に届くため、利用者にとっても手間が省け、請求ミスのリスクも減少します。

さらに、スマートメーターは単なる電力量の記録装置ではなく、「エネルギー管理ツール」としての役割も持っています。電気の使用状況を見える化することで、無駄な電力使用に気づくきっかけとなり、日々の節電につなげることができます。また、異常な電力の使用があれば早期に把握できるため、防犯や安全管理の面でも役立ちます。

電力会社側では、スマートメーターを通じて得たデータを活用し、停電エリアの特定や、より柔軟な料金プランの提供など、きめ細かなサービスの実現が可能になります。つまり、スマートメーターは家庭と電力会社をつなぐ「賢い電力管理の橋渡し役」なのです。

アナログメーターと何が違う?

アナログメーターとスマートメーターの大きな違いは、電力の「計測方法」と「情報の活用方法」にあります。従来のアナログメーターは、内部の円盤が回転することで使用電力量を示す仕組みで、電気の使用量は数値表示を人が目視で読み取る必要がありました。そのため、月に一度の検針結果を見て「先月は電気を使いすぎたかも」と気づく程度で、リアルタイムの使用状況を知ることはできませんでした。

一方、スマートメーターはデジタル式のメーターで、電力を30分ごとなどの細かい単位で自動的に記録・通信します。この情報は電力会社を通じて、利用者自身もウェブサービスやアプリで確認できるため、日々の節電行動にすぐ反映できます。また、異常な電力使用があればすぐに気付くことができ、安全面でもメリットがあります。

さらに、スマートメーターは電力プランの見直しにも役立ちます。たとえば、昼間の使用量が多ければ「昼間割引プラン」、夜が多ければ「夜間割引プラン」など、より家庭に合った電気料金プランを選ぶ判断材料にもなるのです。

このように、アナログメーターが「使った量を知るだけ」の装置であるのに対し、スマートメーターは節電・節約のために活用できる情報ツールとしての役割を果たしている点が、最大の違いといえるでしょう。

設置は義務?費用はかかる?

スマートメーターの設置は、実はすでに国の方針で義務化が進められています。経済産業省の方針により、2030年までに全国すべての電気メーターをスマートメーターに切り替える計画が進行中です。そのため、すでに多くの家庭ではスマートメーターが設置されており、新築住宅や契約変更時などのタイミングで順次交換されています。

気になる設置費用ですが、基本的には無料です。スマートメーターの導入費用は電力会社が負担しており、利用者に直接請求されることはありません(※一部例外あり)。交換工事の際も、特別な手続きや立ち会いが不要な場合がほとんどで、数分〜数十分で完了します。ただし、ブレーカーの位置や設備状況によっては、立ち会いが求められることもあります。

また、スマートメーターを使うことで追加の電気料金がかかることはありません。むしろ、電気使用量の見える化により、結果的に光熱費を減らすきっかけになるという面が大きいです。

つまり、スマートメーターの設置は特別な負担もなく、節約につながる便利な仕組みを無料で利用できるという、まさに「知らないと損」な制度といえるでしょう。

スマートメーターのメリットは?家計にやさしい理由

スマートメーターの最大の魅力は、「電気の使い方を見える化できる」こと。これにより、自分たちがどの時間帯に、どれくらい電力を使っているかが明確になります。「無駄」を把握することで、日々の暮らしの中で賢く節電するヒントが見つかり、家計の光熱費を自然と抑えられるようになるのです。ここでは、スマートメーターがもたらす具体的なメリットをご紹介します。

電力の「見える化」で無駄を発見

これまでのアナログメーターでは、月1回の検針票で「今月の電気代」を見るだけでしたが、それではどの時間帯に無駄があったか、何が原因で高くなったのかがわかりませんでした。

しかしスマートメーターを活用すれば、30分単位や1時間ごとの細かい使用量データをチェックできるため、どの家電がどれくらい電気を使っているか、いつ使っているのかが明確になります。例えば「深夜に電力が増えている=冷蔵庫や待機電力が影響しているのかも」といった気づきが得られ、節電対策につなげやすくなります。

さらに、スマホアプリや電力会社の専用サイトを使えば、グラフや数値で分かりやすく確認できるので、電気にあまり詳しくない人でも視覚的に「電気の無駄」が把握できます。主婦にとっては、家計の見直しポイントをすぐに発見できるツールになるのです。

無理な節約ではなく、ムダを見つけて減らす。これがスマートメーターが叶える「かしこい節電」の第一歩です。

リアルタイムで電力使用量がわかる

スマートメーターのもうひとつの魅力は、電力の使用状況がリアルタイムでわかる点です。従来の電気メーターでは、実際にどれだけ電気を使っているのかをその場で確認することはできませんでしたが、スマートメーターなら、今まさに使っている電力量がスマホやパソコンで確認できます。

たとえば、エアコンを入れた瞬間に消費電力がどれだけ増えるのか、電子レンジを使ったときにどのくらい電気を使うのかなどが、グラフで一目瞭然。これにより「意外とこの家電が電気を食ってる!」という発見があり、日々の生活に節電意識が自然と芽生えます。

また、家族で「今どれくらい使っているのか」を共有すれば、子どもたちも楽しみながら電気の使い方を意識するようになります。節電が“ゲーム感覚”でできるようになるのも、リアルタイム情報の強みです。

このように、リアルタイムの使用状況をチェックすることで、使いすぎを即座に防ぎ、無駄をその場で調整できるのが、スマートメーターの大きな節約効果のひとつといえるでしょう。

検針不要・自動送信で安心&便利

スマートメーターが導入されることで、これまで必要だった検針作業が不要になります。従来は、電力会社の担当者が毎月家庭を訪問し、アナログメーターを目視で確認する必要がありましたが、スマートメーターでは電力使用データが自動的に電力会社に送信されるため、立ち会いや在宅の必要もなく、手間が省けます。

この自動送信機能により、請求ミスのリスクが減少し、万が一の見落としも起こりにくくなります。転居時や契約変更時も、よりスムーズに手続きが進むようになります。特に小さなお子さんがいるご家庭では、検針のためのチャイム対応や戸外でのやり取りが省けることは安心感にもつながります。

さらに、台風や地震などの自然災害時にも、スマートメーターが発信する情報から電力会社が停電状況を素早く把握しやすくなるというメリットもあります。これにより、復旧作業の迅速化にもつながっているのです。

スマートメーターは「節電」に役立つだけでなく、生活の便利さと安全性も高めてくれる心強い存在。電気の使い方をもっと快適でスマートに変えてくれる、まさに現代のライフスタイルに欠かせないツールと言えるでしょう。

どうやって節約につながる?主婦が知っておきたい活用法

スマートメーターは、ただの「電力量を測る機械」ではありません。日々の電気の使い方を可視化し、行動を変えるきっかけを与えてくれる、節約生活の強い味方なのです。とくに家計を預かる主婦にとっては、スマートメーターを活用することで、無理なく、でもしっかりと光熱費を抑えることができます。ここでは、日常生活の中でできる具体的な活用法をご紹介します。

ピーク時間帯を避けて電気代を節約

スマートメーターを活用することで、時間帯ごとの電気使用量が「見える化」され、自分の生活リズムに合わせて賢く節電することが可能になります。特に意識したいのが「ピーク時間帯」。電気の使用が集中する朝や夕方の時間帯は、電気代が高くなる「時間帯別料金プラン」が適用されることがあります。

たとえば、エアコンや洗濯機、電子レンジなどの高消費電力家電は、ピークを避けて使用することで、無理なく電気代をカットできます。昼間にまとめて家事を済ませる、タイマー機能を活用して深夜に稼働させるなど、少しの工夫で電気代の違いが出てきます。

また、ピーク時間帯の情報は、電力会社のサイトやアプリでも確認できます。スマートメーターと連携したこれらのツールを使えば、自分がどの時間に多くの電気を使っているかを視覚的に把握でき、「見直すべき行動」が明確になります。

「使いたいときに我慢する」のではなく、「使うタイミングをずらす」だけで、節約につながる。それがスマートメーターを使った、ストレスフリーな省エネ生活のコツです。

電力プランの見直しに役立てる

電気代を本気で見直したいなら、今の電力プランが自分の生活に合っているかを確認することが大切です。ここでも、スマートメーターが活躍します。スマートメーターで得られる詳細な電力使用データを活用すれば、自分が「いつ・どのくらい」電気を使っているのかがはっきりとわかり、より自分に合ったプランを選びやすくなるのです。

たとえば、昼間は仕事で家を空けていて夜に電気を多く使う家庭なら、「夜間割引プラン」がお得になる場合があります。逆に、在宅時間が長い主婦や子育て家庭は、日中の使用が多いため、定額プランや昼間がお得なプランの方が合うかもしれません。

電力会社によっては、スマートメーターのデータをもとに最適なプランを提案してくれるサービスもあります。また、電力自由化以降、様々な電力会社が多様な料金プランを提供しているので、比較して乗り換えるだけでも電気代が大きく変わることも。

スマートメーターは、「プラン選び」の判断材料を与えてくれる頼もしいツール。節約を成功させるための第一歩は、今の自分の電力の使い方を知ることから始まります。

子どもと一緒に「節電ゲーム」で楽しむ方法も!

スマートメーターのもうひとつの魅力は、家族みんなで節電に参加できること。特に小さなお子さんがいる家庭では、「電気をこまめに消してね」「使わない家電はコンセントを抜いてね」と言っても、なかなか伝わらないこともありますよね。そこでおすすめなのが、スマートメーターを使った“節電ゲーム”です。

たとえば、「今日の電気使用量が昨日より少なかったらシールを1枚」「ピーク時間の電気を使わなかったらポイントゲット!」など、ゲーム感覚で取り組めるルールを決めておけば、子どもも楽しみながら節電に協力してくれます。スマホアプリでグラフを一緒に見ながら振り返る時間も、親子のコミュニケーションにつながります。

また、月ごとの電気代目標を家族で決めて、「目標達成でご褒美おやつ」などのご褒美設定をするのも効果的です。節電=我慢ではなく、楽しみながら工夫するという意識が自然と育ちます。

スマートメーターは、節電を“数字”で見せてくれるので、子どもにもわかりやすく、「使ったらどうなるのか」を実感しやすいのがポイント。家計を助けながら、子どものエコ意識や金銭感覚を育てる教育ツールとしても活用できます。

スマートメーターは安全?プライバシーや電磁波の心配は?

スマートメーターは便利で節電に役立つ反面、「個人情報の流出は大丈夫?」「電磁波の影響は?」といった不安の声も少なくありません。特に小さな子どもがいる家庭では、安全性への意識も高まりますよね。ここでは、スマートメーターのプライバシー保護や健康面でのリスクについて、安心できる情報を分かりやすくお伝えします。安心して活用するために、知っておきたいポイントを確認していきましょう。

個人情報の取り扱いはどうなってる?

スマートメーターが電力使用量を細かく記録・送信するという仕組みに、不安を感じる人も少なくありません。「家の中の生活パターンが筒抜けになるのでは?」という声もあります。しかし、個人情報の取り扱いについては厳格なルールと対策が設けられています。

まず、スマートメーターで収集される情報は、あくまで「時間帯別の電力使用量」や「契約情報」などに限られており、個人の氏名や住所、家族構成などの詳細な情報は含まれていません。また、このデータは通信時に暗号化され、外部から簡単に盗み見られることのないように厳重に管理されています。

電力会社や小売電気事業者も、スマートメーターのデータを扱う際には個人情報保護法や電気事業法に基づいた取り扱いが義務づけられており、本人の同意なく第三者へ提供されることは基本的にありません。

さらに、最近では家庭用の「見える化」アプリやHEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)などとも連携できますが、それらを利用する際も、同意や設定の確認画面が用意されているため、自分で情報の扱いをコントロールすることが可能です。

つまり、スマートメーターは便利さとプライバシー保護のバランスをきちんと考慮して設計されているため、過度な心配は不要です。

健康面への影響はあるの?

スマートメーターは無線でデータを送信するため、「電磁波が健康に悪影響を与えるのでは?」と心配する方もいるかもしれません。しかし、現在のところ、スマートメーターの電磁波が健康に及ぼす悪影響を示す明確な科学的根拠は報告されていません。

スマートメーターが発する電波は、Wi-Fiやスマートフォンなどの家庭内で一般的に使われている電波よりもはるかに微弱です。また、データ送信の頻度も非常に短く、1日に数秒〜数分しか電波を出さない設計になっているため、人の体に与える影響はほとんどないとされています。

さらに、スマートメーターは電力会社の厳しい安全基準や総務省の電波法にも適合しており、第三者機関による安全性確認も実施されています。つまり、設置されているスマートメーターは、法的・技術的な基準をクリアした安全な機器なのです。

不安な場合は、設置場所を寝室や子ども部屋から遠ざけるなどの配慮も可能ですが、一般家庭の使用環境においては、健康へのリスクは非常に低いと考えてよいでしょう。安心して導入し、節電に役立てていくことができます。

まとめ

スマートメーターは、従来のアナログメーターとは異なり、電力使用量をリアルタイムで「見える化」できる便利な計測機器です。設置費用は基本的に不要で、全国的に順次導入が進められており、特別な操作がなくても自然に節電への第一歩を踏み出せます。

日々の電気使用量を把握することで、無駄を発見しやすくなり、ピーク時間の使用を控えるなどの工夫も可能に。子どもと一緒にゲーム感覚で取り組めば、家族で楽しく省エネを実践できます。

プライバシーや健康面についても厳しい安全基準に則って管理されているため、安心して活用できます。まずは「見える化」から、家計と環境にやさしい暮らしを始めてみましょう。